世界の環境・食糧問題に挑むアクプランタの軌跡と展望 ~持続可能な社会を目指す社会起業の可能性~

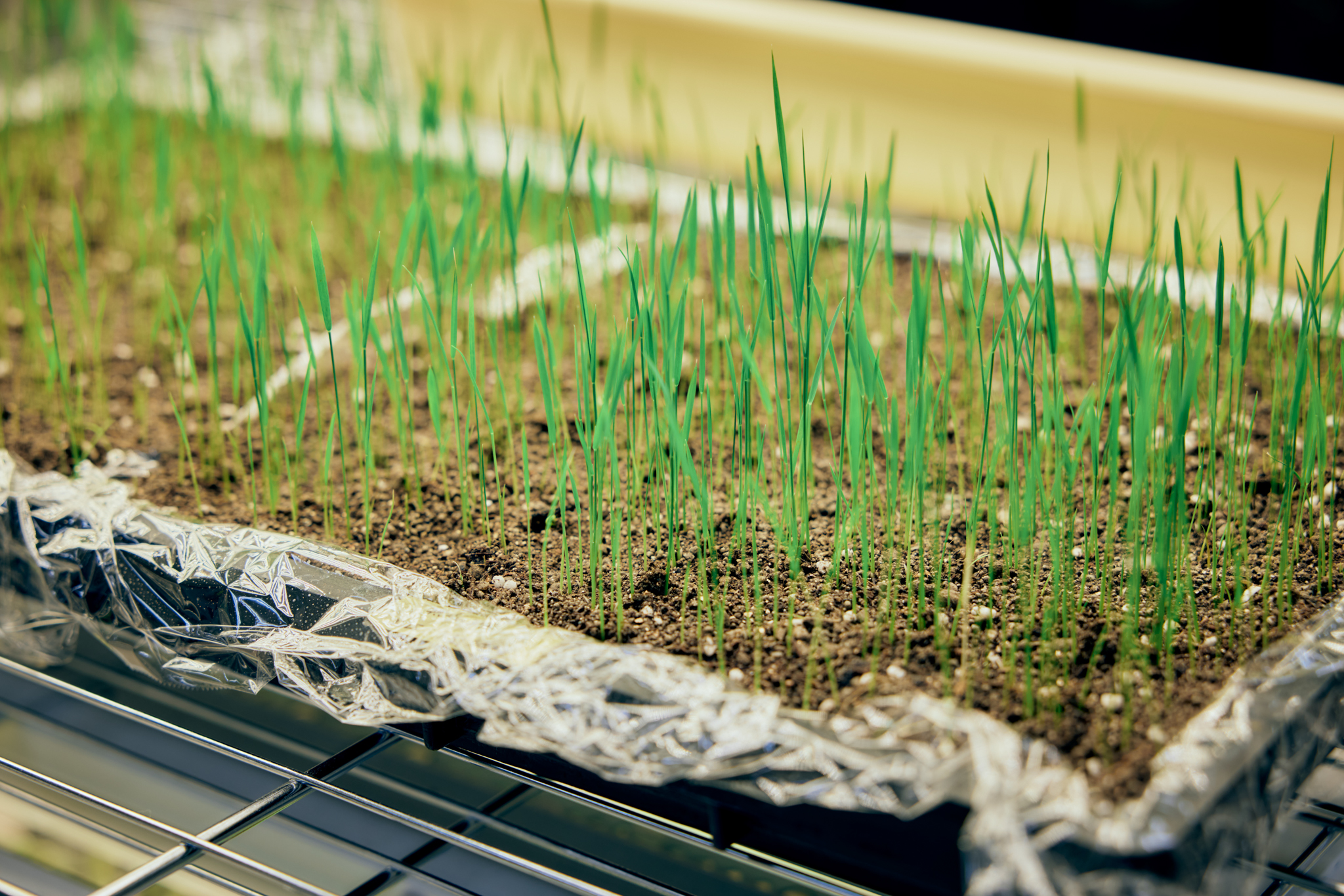

高温障害による農作物の生育不良や価格高騰が深刻化する中、アグリテック企業アクプランタが開発した植物活性剤「Skeepon(スキーポン)」が注目を集めています。農地や人に影響の少ない酢酸を用い、猛暑や干ばつ下でも作物を栽培することができます。IGPIグループは2018年にアクプランタに出資し、事業化の段階から継続的に支援をしてきました。これまでの歩みや今後の展望について、同社の社外取締役を務める経営共創基盤(IGPI)の波多野舞子(掲載当時)とアクプランタCOO中坂高士さんが語りました。

植物の力を引き出す技術で農業課題を解決

波多野 アクプランタはどのような問題意識で設立されたのですか。

中坂 もともと理化学研究所で植物科学を研究していた代表の金鍾明が、研究成果を社会実装したら面白いのではないかと思ったのが起業のきっかけです。IGPIさんには当初からエンジェル投資家として、ハンズオンで事業の基礎固めをご支援いただいてきました。我々は世界の食や緑を豊かにするため、科学技術を使って世界の気候変動に関与する課題を解決したいと考えています。

波多野 中坂さんはどのような経緯で参画されたのでしょうか。

中坂 私が入社したのは創業から3年が経った頃です。私は大学時代から世界の農業の持続可能性や食料安全保障について問題意識を持っていて、その軸をぶらさずにキャリアを積んできました。

大学院卒業後はまずビジネスのアプローチで何か解決ができないかと商社に入りましたが、改めて農業の専門性を身に着ける必要性を感じ、オランダの修士課程に留学しました。大きな転機となったのは、留学中に訪れたアフリカでの経験です。現地で技術普及のために小規模農家を回っていると、「種を蒔くタイミングはギャンブルだ」と言われました。種を蒔いても雨が降らなければ、次に蒔く種はない。家族を養えなくなってしまうというのです。世界で気候変動が起きて国連が対策を急いでいるといった話は頭で理解していましたが、天候不順で本当に困っている農家の方がいるのを目の当たりにし、これが気候変動のリアルだと自分の中でつながった瞬間でした。

その後も国際協力やITテクノロジーと農業の掛け合わせなど、いろいろなキャリアを経て感じたのが、農業分野ではシンプルかつ効果的なテクノロジーで課題解決につなげる必要性です。その時、たまたまアクプランタの技術を知り、ピンと来ました。

波多野 金さんの技術のどこに可能性を感じたのですか。

中坂 金が研究していたエピジェネティクス(後成遺伝学)は、DNA配列を変える遺伝子組換えや遺伝子編集とは異なり、DNA配列そのものを変えずに、潜在的に有用な遺伝子の働きを引き出すことで生物の機能を高めるテクノロジーです。技術者は少なく、難易度も高いのですが、すごく強力な技術だと直感的に感じました。しかもアクプランタの場合、世界のどこでも手に入る成分を活用して植物を強くすることができる。これなら世界の課題解決につながるなと。

アフリカの国々から問い合わせが殺到

波多野 中坂さんのキャリアは商社という事業側から始まり、アカデミックと事業を掛け合わせているところが興味深いですね。IGPIグループでも、先端技術共創機構(ATAC)という会社が、研究者と共同で起業し、先端技術の社会実装に取り組んでいますが、アカデミックと事業の掛け算には難しさもありますよね。

中坂 スタートアップというスキームでは指数関数的な成長を求められますが、農業やバイオの領域はどうしても足の長い取り組みになります。1年かけて試験して、その結果を見て、来年も再現性を見てというスパンで技術開発を進めるからです。忍耐も必要なので、精神的にしんどいところはありますね。

波多野 研究して芽が出るまでの期間が長いのは難しいところです。アクプランタは現在、VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受け、取締役会を整備するなど、会社としても変化している最中です。

ベンチャーにおける取締役会の役割は、単なるガバナンスの場にとどまらず、次の成長機会を見極める「羅針盤」としての機能を果たすことだと思います。私はアクプランタの社外取締役になってまだ2年足らずですが、社外取締役としては、経営チームが見落としがちなリスクや課題を指摘する一方で、ベンチャー特有の成長スピードを阻害しないように配慮しながら、挑戦を後押しできる環境づくりを意識しています。経営陣が安心してリスクを取りにいける状況を整え、挑戦の質とスピードを最大化することが、自分の責務だと考えています。

こうした大きな成長には困難がつきものですが、中坂さんはどう感じていますか?

中坂 今はまさにこれまでの種まきが開花しそうなタイミングで、ワクワク感が大きく勝っています。もともと事業戦略として日本市場で足元を固めつつ、海外市場をメインターゲットとするという方針は持っていました。ただ私が入社した2021年当時は「アメリカ市場を最も優先的に攻め、中長期的に他国への展開も視野に入れる」という漠然とした方針にとどまっていました。ですが、この1年で国内外含めて具体的な案件が次々と出てきて、これまでの努力が実を結びつつあります。

波多野 皆さん世界中を飛び回っていて、日本にいらっしゃらないことが多いですよね。

中坂 今は、アメリカ、日本、アフリカの3拠点それぞれで急に動きが加速しています。まずアメリカでは、現地の大手農業資材卸Wilbur-Ellis社とパートナー契約を結び、Skeeponを農家に届ける販路を確立しました。さらに、加工用トマトの大規模農家がSkeeponを高く評価し導入してくださるなど、着実にファンも広がっています。

日本では、全農(全国農業協同組合連合会)への販路に強みを持つ大手肥料メーカーの片倉コープアグリがパートナー契約を結んでSkeeponを販売促進してくれることになりました。

アフリカのウガンダでは、政府調達品としてSkeeponを農家に届ける試みが始まりました。まずは技術普及のためのタスクフォースを現地政府関係者と組み、補助金を組み合わせて展開していく初期段階なのですが、政府直下のプロジェクトのためスピーディーに進められ、模倣リスクも軽減できます。また面白いことに、ウガンダでの成果を聞きつけたアフリカ各国から問い合わせが相次いでいるんです。ビジネスモデルを横展開できる可能性も出てきました。

波多野 アフリカから引き合いが多いのには驚きました。大型契約がとれて、補助金も入って、成果が出始めていますね。私が傍から見ていて面白く感じたのは、Skeeponを使ったときに、植物の生育に効果があったかどうかが一目瞭然なところです。その分、研究開発の当事者にはかなりのプレッシャーがかかりそうですが。

中坂 もちろん事業のプレッシャーは感じますが、農業は自然を相手にするので、うまくいかなくても、それはそれで仕方ないという、良い意味での開き直りがあります。コントロール不可な部分と対峙する中で、大事な社会課題に取り組む。そこに面白みがあるなと。

我々のミッションは「Greenfulness-気候変動とともに生き抜く-」。人間が技術で自然をコントロールするという発想ではなく、我々の持ち札を使って自然にうまく適応していこうという考え方です。

多彩なバックグラウンドを持つ人材を融合

波多野 ミッションといえば、社内でMVV(ミッション、ビジョン、バリュー)を浸透させる活動も進行中ですね。これから組織を拡大していく中で重視していることはありますか。

中坂 アクプランタは研究を軸とする会社なので、まずは研究者がクリエイティブな発想や興味を形にできる環境をつくることがまず大事なのですが、そのアイデアや開発物をミッション達成のために事業という形でどう社会に実装していくかをもっと考えていけるような組織にしていきたいと考えています。

トップダウンで指示すれば、アイデアが狭くなり、面白い研究はできません。一方で、自由に発散しすぎると事業として収拾がつかなくなります。そこで最近は全体会議で、我々のミッションは何か、これまでどういう思いで研究や事業に取り組んで今に至るかを新しく入ったメンバーに説明した上で、みんなで「次はどんな課題を解決するか」について話し合う機会を設けています。こうした定期的な取り組みで、みんなの意見を吸い上げ、目線を合わせていこうとしています。

波多野 人が増えると、顔を合わせる機会や会話が減って、会社として大事にしているものが薄まったり、理念と違う動きになったりしがちです。今後、組織を大きくしていくときには、そういう同じ幹を持ち続けるための工夫を続けることが大切だと思います。現在は、事業拡大に向けて採用活動もされていますよね。

中坂 はい。農業セクターは自然相手で不確実性が高く、長期視点が必要な事業なので、近視眼的な発想ではなく、将来どんな社会を目指していきたいかのビジョンを持った方と一緒に仕事がしたいと考えています。また我慢強さや、しんどくてもやり切れる柔軟性やレジリエンスを持った方に来ていただきたいと思います。多様な経験を持ち、アクプランタに参画したら何か面白いことやってくれそうなユニークネスを持つ方も大歓迎です。

波多野 社内はどんな雰囲気なんですか。

中坂 研究者が多いですが、私のような商社出身者や、弁護士、会計士、国際機関など、様々なバックグラウンドの人がいます。共通言語で話しているつもりでも意外に通じ合っていないこともあるので、そこは意識する必要があります。その一方で、みんなが大事に思っているキーワードは、テクノロジー、グローバル、食、社会課題解決など。共通の軸があるので、うまく目線を合わせれば、唯一無二の面白い組織になれると思ってます。

波多野 私自身、これまで多くの企業を支援し、企業統合やPMI(経営統合)の現場も経験してきましたが、共通して感じるのは「組織文化が希薄化すると事業の成長も停滞する」ということです。異なるバックグラウンドを持つ人材が集まると、同じ方向を向いているはずなのに少しずつ認識がずれていったり、先ほどのお話のように同じ言葉を使っていても実は解釈が違っていたりするものです。

しかし、そのズレを、マネジメントが明確でブレないビジョンをしっかり示したうえで、前向きな議論や相互理解に変換できた組織ほど、強くユニークな文化を築いてきました。アクプランタのように多彩な専門性を持つ人材が集う組織だからこそ、今のうちから文化を丁寧に育み、共通の軸を持ち続けることが、さらなる成長と次の飛躍につながると確信しています。

グローバルで緑と食の豊かさを追求

波多野 Skeeponは、特に高温や乾燥の課題を持つ地域の農業に有効な製品です。日本でも夏場は高温少雨で不作になりがちですが、今後Skeeponの活用場面は広がりそうでしょうか。

中坂 今年や去年のSkeeponの実績としても、対応可能な作物や散布方法がどんどん広がっています。これまで中心としてきた葉物類や果菜類だけでなく、ジャガイモ、玉ネギ、米、大豆、果樹など主要作物に広く展開していける可能性がさらに見えてきました。暑い中でも生産性と品質を落とさないことで市場価格を乱高下させず、安定的に消費者に届けていくという点で貢献できると思っています。

波多野 アクプランタは最終的に何を目指していますか。

中坂 日本にとどまらず、世界という目線で、緑や食を豊かにするために取り組んでいきたいと思っています。当社がコア技術とする植物×エピジェネティクスを活用し、社会の様々な課題に対し事業を通じて解決していける会社になっていければと思います。

波多野 私としては、アクプランタのような会社にはぜひIPO(新規株式公開)をしていただきたいと思っています。今はESG(環境、社会、企業統治)や国連のSDGs(持続可能な開発目標)、非財務情報の開示などが求められる時代です。その中で、自ら持続可能な社会をつくろうとする意識の高い会社と、「言われているからやります」あるいは「何をすればいいかわからない」という消極姿勢の会社に明確に二分されつつあります。一方、投資家の視点は、持続可能な事業企業への投資に傾いています。ただ自分の会社が大きくなればいいというのではなく、本気で持続可能性の実現に取り組む会社がこれから生き残っていくし、生き残るべきだと思います。

アクプランタの事業は短期的にすぐ儲かるといったタイプではないので、IPOをして必要な資金を調達し、社会的に認められる存在になってほしい。そこはIGPIとしてもしっかりとご支援できればと思います。中坂さんがIGPIに期待することはありますか。

中坂 スタートアップで働く多くの人たちは、日々の環境変化が大きい中で、自分たちの立ち位置を客観的に捉えることが難しく、また初めての経験が多いため、この先何を考えて取り組んでいけばよいかの指針を立てるのに苦労し、試行錯誤しているケースが多いと思います。IGPIさんはこれまでスタートアップ含む多くの会社を見てこられているので、ぜひ様々な観点から助言をいただけると嬉しいです。代表の金も私も一歩引いて会社全体を見ようとはしていますが、基本的に現場に入り込みたいタイプです。時間の制約もある中で、つい目の前のことに意識が集中しがちです。会社の方向性が少しずれてしまったときには、軌道修正していただけると助かります。

波多野 アクプランタは研究と経営のバランスが取れた会社で、現状では大きなズレは感じません。ですが、これからスケールしていくタイミングでは、やることも増えていきますから、俯瞰して状況を捉えながら助言していければと思います。上場の先を見据えて、グローバルにビジネスを展開していける会社は希少ですから、IGPIとしてもさらなる成長に向けて、しっかりと後押しをしていきたいです。