JPiXが挑む地域経済の再設計

グローバル型産業の成長の難度が高まる今、これからの日本経済を支えるのは地域密着型の産業群の再興である。ところが、地方企業の生産性の停滞は、低賃金と生活不安をもたらし、少子化の一因となっている。日本共創プラットフォーム(JPiX)は、企業変革(CX)とデジタル・トランスフォーメーション(DX)によって、ローカル経済圏を持続可能なかたちへ再設計し、一人ひとりが希望をもてる地域社会の再構築に挑んでいる。

成長の本丸は「ローカル経済圏」

日本の経済構造は、大きく分けて「G型(グローバル型)」と「L型(ローカル型)」の二層で成り立っている。G型とは、製造業グローバルサプライチェーンやIT・金融といった国際競争にさらされる産業群で、高付加価値ではあるものの、生産の海外移転も進み、国内のGDPや雇用の大部分を担うには至らない。

一方のL型は、飲食・宿泊、交通・物流、医療・介護、建設・不動産、農林水産業など、国内需要に支えられ地域に根差した産業群であり、日本のGDPの7割、雇用の8割を支える、我が国の実質的な基幹産業である。ここでは、株主利益や国際競争力よりも、人材不足の時代におけるサービス供給の維持・発展や地域社会のサステナビリティ、持続的な価値創出が重視される。

G型とL型は全く異なる経済論理で動いているにもかかわらず、政策や投資の多くはG型の論理を前提としており、L型は長らく軽視されてきた。だが実際は、L型産業こそが、より多くの人々の生活と地域社会の持続性を支えている。

だからこそ、ローカル経済圏を再設計し、新たな時代の中核に位置付けることが今求められている。

JPiXモデル──ローカル経済圏のCX・DXを牽引

この変革は、従来型の再配分モデルでは持続しない。公からの都度の資金注入ではなく、民間主導で「ヒト・モノ・チエ・カネ」が循環し、資源の最適配分が行われ、生産と消費が回っていく経済の仕組みが不可欠だ。企業が稼ぐ力を高め、利益が地域に再投資されるサイクルをどう作れるか。私たちは、その問いに向き合うために、2020年にJPiXを設立した。

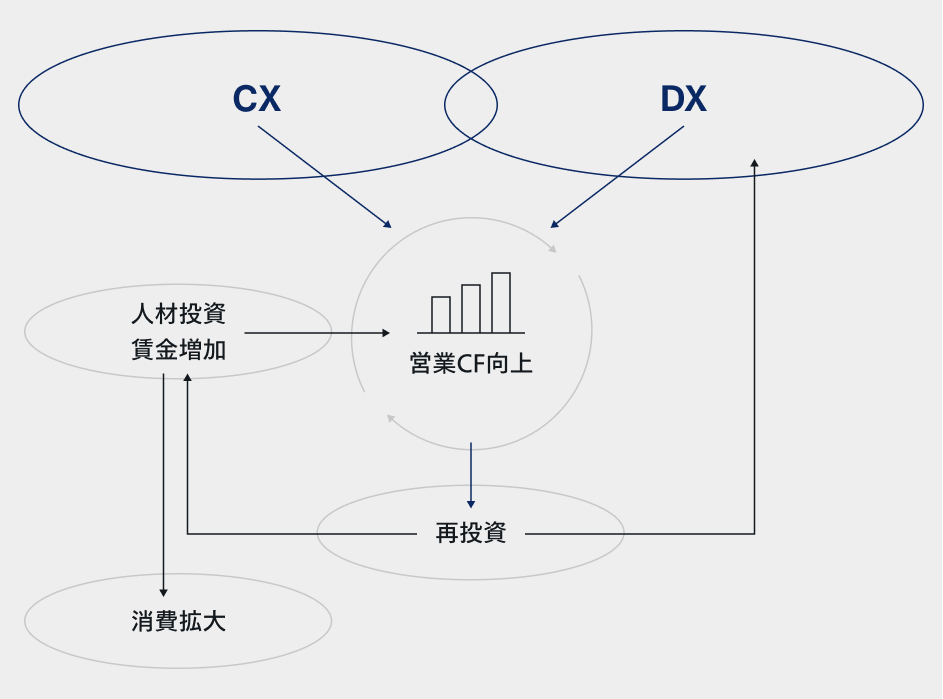

JPiXは、ローカル経済圏の中堅・中小企業の可能性を引き出し、地域経済の活性化を担うことをミッションに掲げている。マジョリティ投資により経営者として深く関与し、企業の事業構造改革・組織構造改革、即ちCXと、デジタル技術駆使したDXにより、生産性革命を実現する。企業が稼ぐ力を高め、得られたキャッシュフローを人材育成や設備投資に再投資する好循環が、そこで働く人々や地域社会にとって持続的な価値を生み出すことはこれまでの実践で証明されている。ただし、それを実現するには長期の時間軸が必要である。JPiXは、一般的なPEファンドとは異なり、投資期間の定めを持たない株式会社形態を採用。現場に腰を据え、長期目線で変革を支えられることが最大の特徴だ。

生産性向上と賃金上昇の好循環

JPiXが投資・経営する企業では、「付加価値労働生産性」(付加価値≒粗利÷投入労働量)を重要な経営指標としている。この指標を高めることで、業績向上と給与アップの原資を創出し、従業員への還元を実現している。 例えば、JPiXの投資先の一つであるホテル業界の企業では、業務の効率化やサービスの質向上に取り組み、顧客満足度と単価の向上を達成。その結果、過去最高益を実現し、従業員への賃上げを実施するなど、正のサイクルを生み出している。 このように、業務の解像度を上げ、価値ある業務に人材を集中させることに加え、DXや設備投資による効率化を進めることで、生産性の分子を引き上げ、分母を引き下げる取り組みが功を奏している。

地域経済の変革現場に立ち続ける

JPiXが目指すのは、単なる企業再生でも、一時的な地方活性化でもない。地域密着型産業が自らの力で持続的に価値を生み出し、そこで暮らす人々が希望を持てる新しい経済のしくみを再構築することである。 そのために、日々の経営に向き合い、泥臭い対話を重ねながら、事業の構造を見直し、人材を育て、組織を動かし、地域社会にとっての長期的な価値を問い続ける。その積み重ねが、やがて経済圏全体の好循環を生み出すと私たちは確信している。JPiXは、IGPIグループで培ってきた知見と実行力をローカル経済圏に注ぎ込み、日本の持続可能な未来を、当事者として確かに実現していく。