ATACが挑むディープテックの事業化

アカデミアで生まれた先端技術や革新的な発見が事業化に至るまでの道のりは、長く、険しい。日本では、研究現場と産業界のギャップ、経営人材の不足、制度的障壁など複数の構造的課題が複雑に絡み合い、優れた技術シーズの多くが事業化の手前で止まっているのが現状だ。研究の段階を超え、事業化を実現するためには、技術面のみならず、経営、人材、制度といった多岐にわたる障壁を乗り越える必要がある。こうした困難に真正面から挑んでいるのが、先端技術共創機構(ATAC)である。

「技術が社会に届かない」構造的課題への挑戦

日本には、世界に誇る研究成果や技術シーズが数多く存在している。研究者が社会実装を願っているものの、自らが経営者となって起業に踏み出すケースは少ない。また、経営人材とのマッチングにおいても、優秀な人材はすでに他のポジションで活躍しており、可用性が低いという現実がある。さらに、ディープテック領域における経営には、先端技術への理解に加え、技術開発、財務、法務、知財、営業、生産技術など、多様なスキルが求められるため、候補人材に対する期待水準も高い。

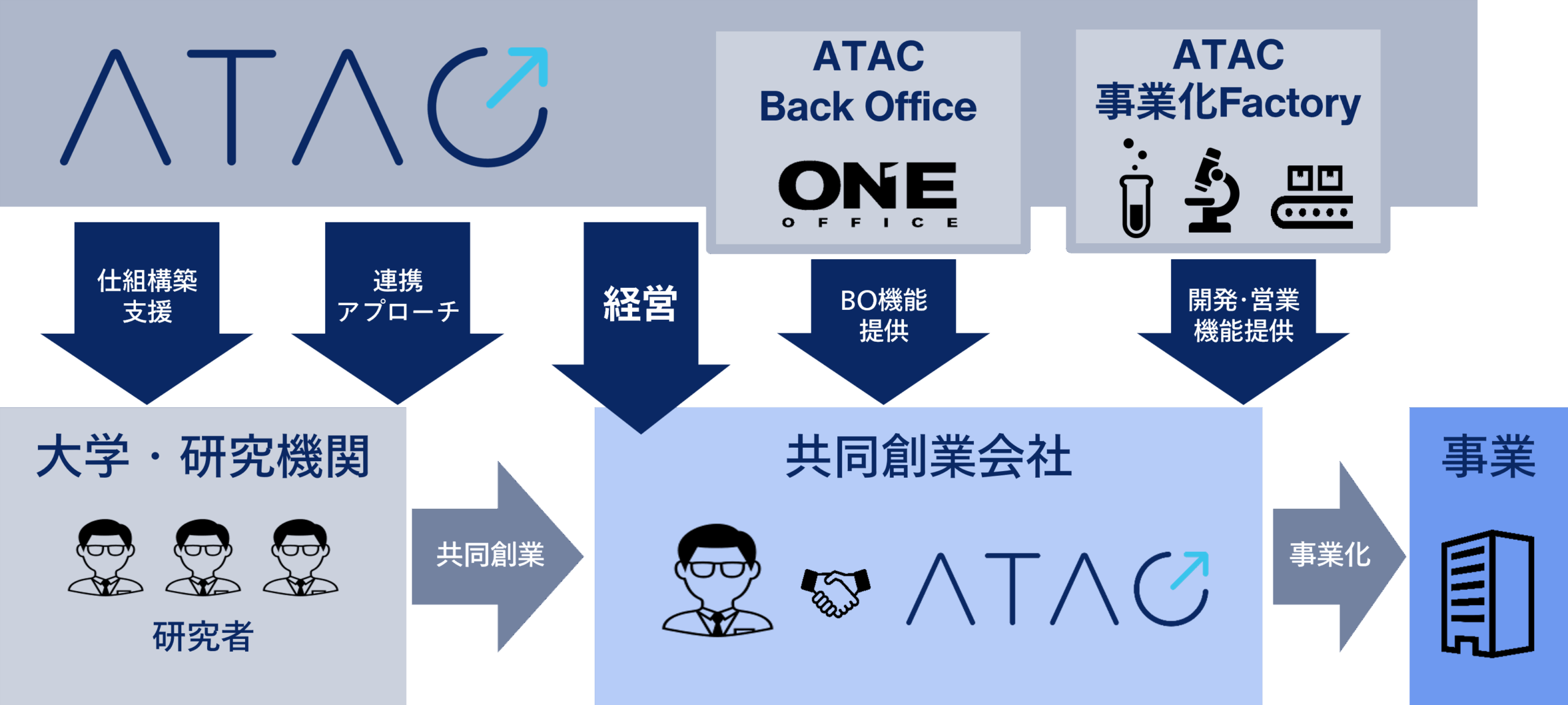

ATACは、日本が直面する研究現場と産業界のギャップ、技術シーズの事業化に向けた課題を克服するためには、「新たなカタチ」が必要であるとの考えから誕生した。単なる「支援者」ではなく、研究者とともに汗をかき、研究・開発から会社設立、経営、営業、バックオフィス業務まで、研究以外の全ての領域を当事者として担う「実行者」こそがATACである。日本の優れた技術を、いかにして事業化するか――その「ミッシングピース」を埋める挑戦を続けている。

株式会社としての柔軟性──“自ら立ち上げ、経営する”という選択

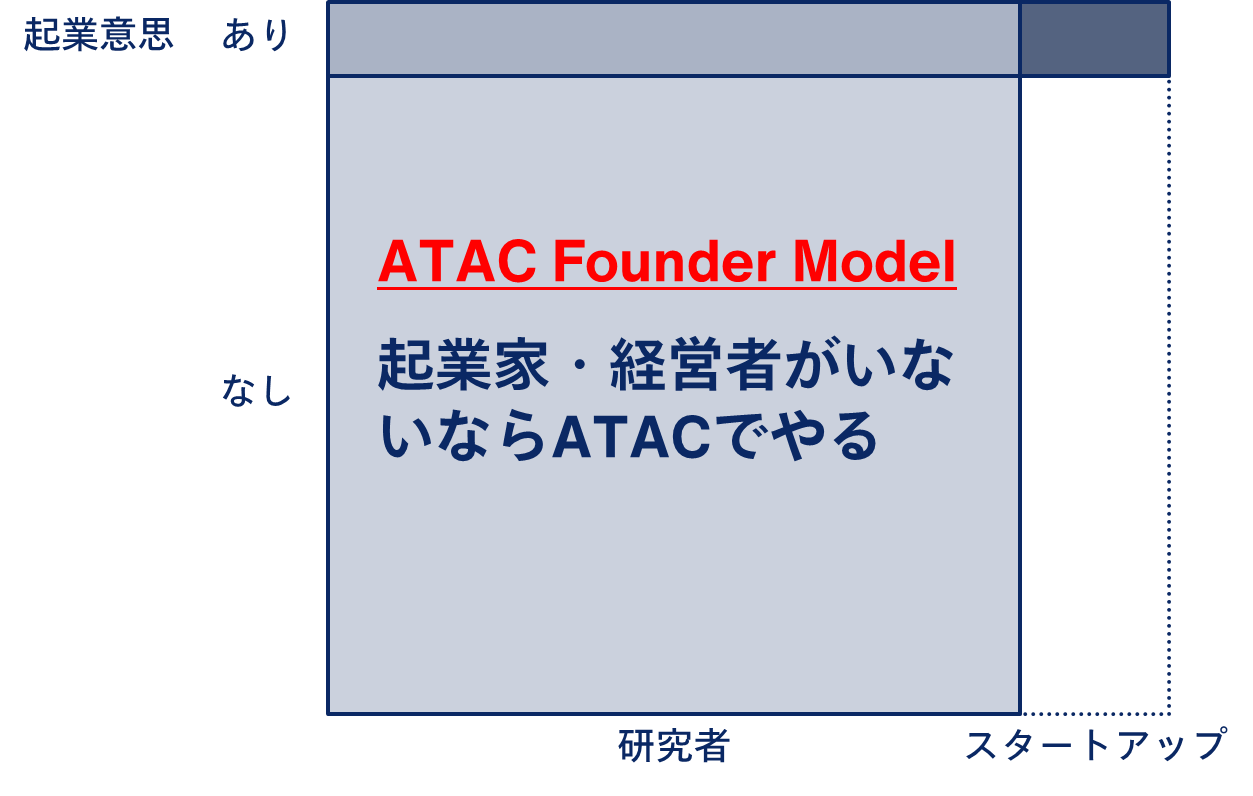

ATACは、一般的なVCや研究支援機関とは異なり、「実行者」として研究・開発に関わり、技術・事業の両面から事業化を推進する。そのため、組織形態もあえて株式会社を選択している。ファンド運営に伴う期間的制約や組織上の制限を受けることなく、自ら会社を立ち上げ、経営を担うことで、事業化に向けた最適な選択を実行できる体制を整えている。 ATACメンバーがCEOやCOO、CFOといった経営ポジションを担う「ATAC Founder Model」は、研究者と経営人材の分断を乗り越え、機動力ある事業創出を可能にする仕組みである。

会社設立前から“共に汗をかく”──構想段階から始まる伴走

ATACの関与は、会社設立後に始まるのではなく、そのはるか前から始まっている。技術シーズの発掘・構想段階から研究者と議論を重ね、研究開発の試験や、サプライヤーとの交渉、営業活動に至るまで、ATACが主体となって実行する。このような密な関与を通じて、信頼関係を築くだけでなく、技術の有効性や市場適応性を深く見極めることが可能となる。構想段階から共に動くことで、実現性の高いビジネスへと昇華させていく。

多重創業を支える「ATAC事業化ファクトリー」

ディープテックの事業化は、技術領域ごとに異なる障壁が存在する。しかし、技術領域毎の課題は類似・共通しており、これらの共通課題を組織的に標準化・機能化することで、事業化の迅速化と成功確率の向上が可能になる。ATACは、そうした共通機能・体制群を「ATAC事業化ファクトリー」として構築・進化させている。 経理・財務などの全技術領域横断的なバックオフィス機能に加え、技術開発・営業・生産といった各技術領域の事業化の過程で直面する課題を洗い出し、それに対応する専門機能・体制を有機的に連携させることで、効率的に事業化を進めている。

ATAC Founder ModelとATAC事業化Factory

多様な技術の事業化に挑む

ATACの取り組みは、すでに多様な分野に広がっている。

半導体領域では、AZNICS(デジタルゲートドライバー)やFSMC(カスタムLSI)など、研究者と共に創業し事業化を推進。約1年をかけて国内のパワー半導体の周波数や電圧など仕様を調査し、半導体製造メーカーなど複数の半導体関連企業と交渉を重ね、事業化の課題と技術開発のステップを明確にし、そのうえで会社設立に至っている。 これら事業化に向けた取り組みと並行して、半導体領域におけるATAC事業化Factoryの構築も進めている。半導体の事業化において共通のハードルである「設計」と「デバイス実装/評価」に対し、半導体設計で30年の歴史を持つLogic Research社のグループ会社化、半導体デバイスの実装/評価ラボの長岡市での設立、半導体のエンジニアと営業の専門スタッフをATAC内に配置するなど、半導体領域における事業化Factoryを構築し、様々な半導体の事業化を進めている。

創薬領域における事業化では、新たな病態の解明や新規化合物の発見だけではなく、製薬会社や行政の視点で化合物を評価し開発することが不可欠である。しかし、アカデミアにおける創薬の研究では、アカデミア研究において価値のある新たな発見に主眼が置かれており、薬物動態、毒性、用法用量の最適化といった事業化に向けた開発とはGAPが存在し、進捗していないケースが多く存在する。ATACでは、創薬領域における事業化Factoryとして、候補化合物のターゲットや、必要な試験、それらの試験方法や優先度まで、製薬・薬事・薬理・知財・試験等の専門家によるサポート体制と、実際の試験・評価を行うCRO等との連携体制を構築。開発試験の設計から実施まで研究者に伴走し、技術シーズの事業化を進めている。

マテリアル領域では、ElectroFluxion(SPE電解合成技術)、Bubble&Flow(ファインバブル合成技術)、グリーンマテリアルラボ(高周波ミリ波吸収材料)などの会社を設立し、事業化を進めている。 マテリアルの事業化では、新物質の用途探索、研究室でのmg・gでの合成からkgへのサンプル出荷レベルの合成技術開発・生産、そして実際に広く供給する量産技術開発が、共通の大きな課題となる。ElectroFluxion 、Bubble&Flow は、フロー合成技術の事業化を目指す会社であり、新物質のmg・gからkgレベルへのスケールアップの合成支援も可能であり、両社の事業化を進めつつ、新たな物質の事業化に向けた事業化Factory機能としての支援も進めている。

「実行者」として、日本の未来を動かす

ATACが目指すのは、単一技術の事業化にとどまらない。アカデミア発の技術が次々と社会に実装され、スタートアップが次々と誕生し、事業化され、社会に広く実装されていく、――そんな持続可能なイノベーションの仕組み構築こそが、その本懐である。 日本のディープテックの未来は、技術と社会を橋渡し、イノベーションが次々と起こる社会的な仕組みの構築にある。ATACはこれからも、技術の事業化における「実行者」として、個々の技術を事業化に進めると同時に、日本の優れた技術が社会実装される仕組みの創出に挑み続ける。