IGPIによる経営変革の本質

日本企業はいま、戦後から続く経営モデルの転換点にある。少子高齢化、人口減少、地政学リスク、技術革新、脱炭素化など、企業経営を取り巻く環境はかつてないほど速く、複雑に変化しており、とりわけ生成AIの登場は、意思決定や業務遂行のあり方に根本的な問いを投げかけている。その一方で、こうした急激な変化に対して、組織や経営のあり方がなかなか追いついていないのが現実だ。多くの経営者が継続的な企業変革の必要性を肌で感じているが、過去の成功体験に基づく意思決定の先送りや、”すり合わせの呪縛”や“ボトムアップ志向”といった組織文化が実行の足かせになっている。限られた情報と資源のなかで、何を選び、何を手放すか──経営者は、その意思決定をしばしば孤独に迫られている。経営共創基盤(IGPI)のプロフェッショナルは、そうした分岐点に、経営者とともに立つ。ともに悩み、ともに考え、ともに決断し、そして実行する。

常識を疑い、問いを立て、実行する

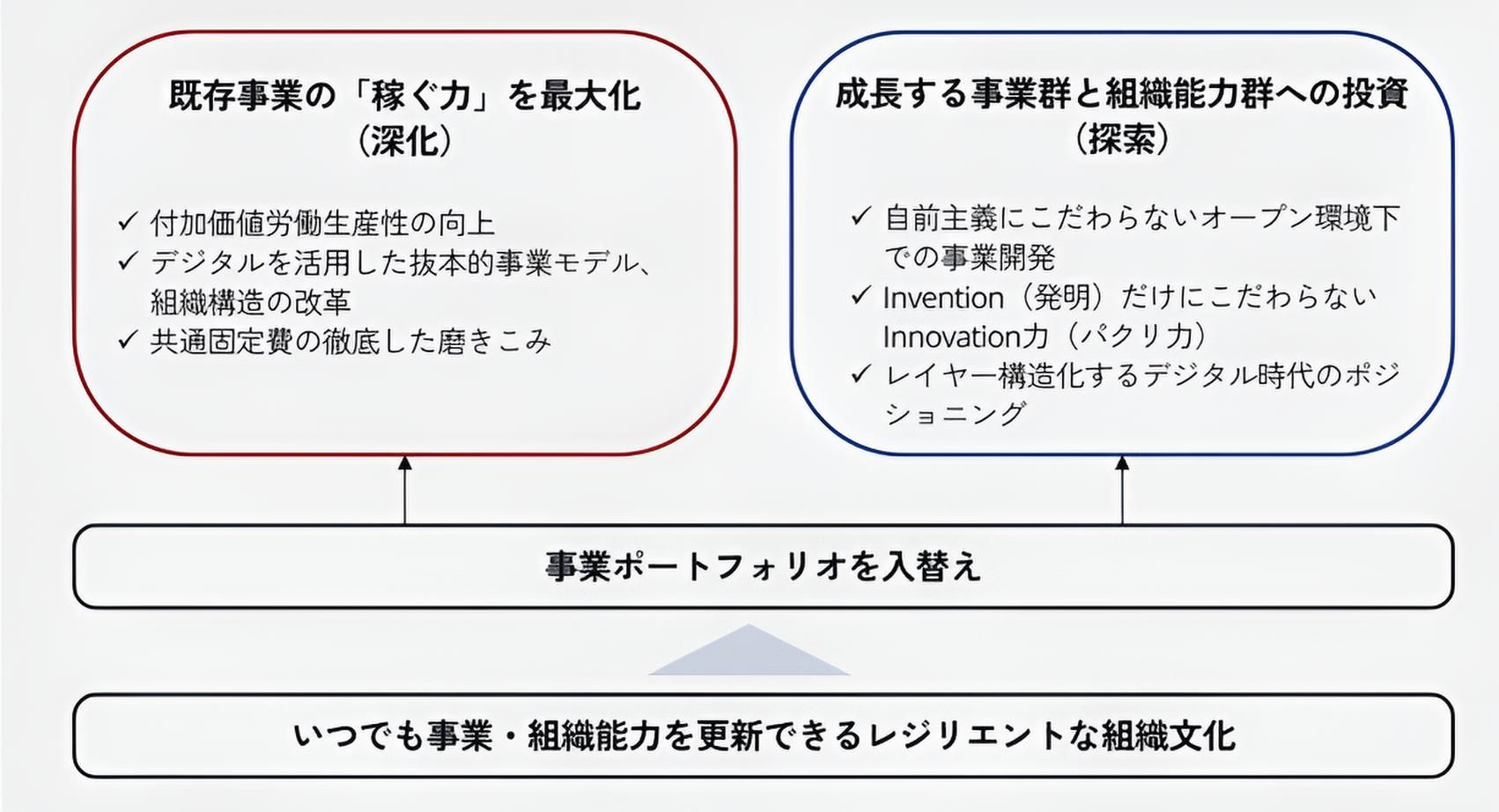

自らが破壊者となるか、それとも既存事業にしがみ付いて破壊される側になるか。多くの産業領域において、今やるべきことは、不連続かつドラスティックな環境変化に対応できる「会社のかたち」を創ることである。その鍵を握るのは、既存事業の「稼ぐ力」を磨く”深化”と、新たな成長機会を創る”探索”の双方を実行できる「両利き経営」への本質的変容である。

この変容は単なる構造改革ではない。不確実性を前提に、常識に縛られず、変わり続ける力を持ったレジリエントな組織文化の構築が出発点となる。そのうえで、どの事業に資源を集中させ、どの事業から撤退するかの鮮烈な取捨選択が必要だ。事業ポートフォリオを大胆に入替え、磨き抜かれた既存事業の「稼ぐ力」によって地力を底上げし、そこで創出されたキャッシュを未来の柱となる成長事業や組織機能へ戦略的に投資していく。これこそが、私たちが考える「経営のあるべき姿」である。

だが、こうした経営のあるべき姿の実現を阻む要因の多くは、社外ではなく、組織の内側に長年蓄積されてきた構造そのものに起因している。制度や文化、価値観といった企業内部の構造的な圧力である。だからこそ私たちは、常識を疑い、慣習にまどわされずに聖域なき改革を提言し、ともに実行する。目の前に表れている経営課題の裏には、必ず複雑に絡み合った真因がある。私たちはその真因を紐解き、問いを定義することからはじめる。そして、多彩な事業を展開するIGPIグループの実践知と多様なアプローチを総動員し、その企業にとっての「固有解」を共に導き出し、成果が出るまで徹底的にやり抜く。

経営のあるべき姿に、先んじて踏み込む

例えば、自動車部品サプライヤーとのプロジェクトにおいては、デジタル時代に適した組織を構想・設計すべく、単なる事業立ち上げ支援に留まらず、組織のあり方そのものを問い直し、親会社とは一線を画す報酬体系・人事制度を備えた新会社を設立した。これにより従来の「ケイレツ」を越えた、業界全体の変革を促進する基盤を構築した。

また、ある製造業コングロマリット企業のプロジェクトでは、表層的なコスト効率化ではなく、全体最適の視点から事業の構造改革に着手。現場に深く入り込み、原価構造の見える化を起点に、現場と経営の双方の納得感ある「共通言語」を築いたうえで、低収益事業の立て直しと成長領域への資源再配分を推し進めた。加えて、ROICマネジメントの仕組みと改善施策を導入し、ポートフォリオ経営の実行を支える経営管理基盤を構築した。

M&A支援においては、実行ありきで語られがちな検討のあり方自体を問い直す。ある案件では、その取り組みが企業にとって本当に意味のある選択かどうか、本質的な目的や前提に立ち返って見極めた結果、当初クライアントが想定していたM&Aを「行わない」という結論を導き出した。

企業再生の局面においては、「再生できるか」ではなく、「再生すべきか」から始める。一見して再生不可能な案件であったとしても、そこに再生させる意義があるのであれば、僅かな再生の糸口を手繰り寄せるべくクライアントと共に格闘する。 共通しているのは、短期的な企業収益の改善ではなく、長期的視点で企業や社会にとっても意味ある非連続な変化を実現することである。IGPIは、その変化を、ともに問い、決断し、実行するパートナーとして支えている。常に半歩先を見て、時にまだ顕在化していない本質的な課題にまで踏み込む。その半歩をためらわない姿勢こそが私たちの価値提供のかたちである。

社会を動かす、経営変革の当事者として

こうした組織能力や組織文化の大改革は時間を要する。だからこそIGPIでは、単なるアドバイザリーに留まらず、「組織構造」「専門領域」「資本主義の固定概念」といったあらゆる境界を越えて、経営の変革に踏み込む。経営と現場をつなぎ、戦略から実行までを一気通貫で支援し、ときに出資や成功報酬型の仕組みも活用しながら、クライアントと同じ船に乗って成果にコミットする。

IGPIは、構想と実行、知と現場、企業と社会の接続点に立ち続ける。非連続な変化に挑む企業が日本社会に増えることで、日本経済は再び前に進むと確信している。いま、時代の分岐点に逃げずに向き合い、未来をともに創る。その挑戦に本気で伴走するのが、IGPIのコンサルティングである。